- A+

摘要:庵上石雕牌坊坐落在山东安丘庵上村西,为庵上村大财主马若拙为其嫂土氏所建的节孝坊。牌坊作为*具中华民族特色的建筑代表,是传统中华文化的象征性标识,庵上石坊以完美的造型与卓越的雕刻技艺而成为反映民族传统技艺与民风民俗的石雕艺术载体。庵上石坊承载了民问审美与民问贞烈思想的演变过程,体现了立牌坊作为传统民风民俗的历史价值与意义。

关键词:石雕牌坊;庵上石坊;石牌楼

石雕牌坊为中华民族特色建筑,是传统中华文化的象征性标识,是封建社会为表彰功勋、科*、德政、忠孝节义以及宣扬封建礼教、标榜功德所立的建筑物,也兼有昭不家族先人的高尚美德和丰功伟绩的功能。至明清时期,石雕牌坊的功能从实用衍化为一种纪念碑式的建筑,被极广泛地用于涟表功德,标榜荣耀。石雕牌坊就其建造意图来说,可分为四类:一是功德牌坊,二是贞节道德牌坊,三是家族牌坊,四是地域标志坊。立牌坊是古代中国民间的一种民风民俗。石雕牌坊是体现古代中国民风民俗的重要载体。

山东安丘庵上石坊属典型的贞节道德牌坊,它具有丰富的内涵与意义:一方面,牌坊本身的精美雕刻体现了民间祥瑞吉泰观念;另一方面,牌坊上面纷繁的图画如今已成为历史的载体,从牌坊的传说中承载着守节奉孝的民风民俗。正如郑岩、汪悦进在《庵上坊一口述、文字和图像》中所述:“故事在牌坊精巧细密的雕刻间来回穿插,视觉和听觉浑然一体。”一、庵上石坊的叙事系统庵上石坊坐落在安丘庵上村西,传说建造于道光九年(1829)。该石坊是庵上村的大财主马若拙为其守节兄嫂王氏所建的节孝坊,相传由来自扬州的李克勤、李克俭兄弟带领八位徒弟设计雕刻而成。牌坊雕刻技艺精美绝伦,其建造突出地体现了马氏家族在安丘当地的地位和声望。

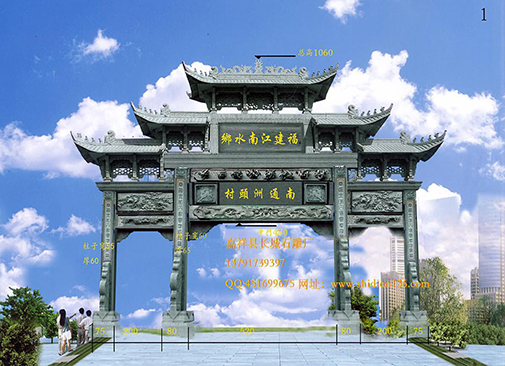

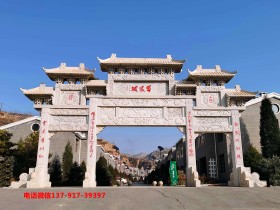

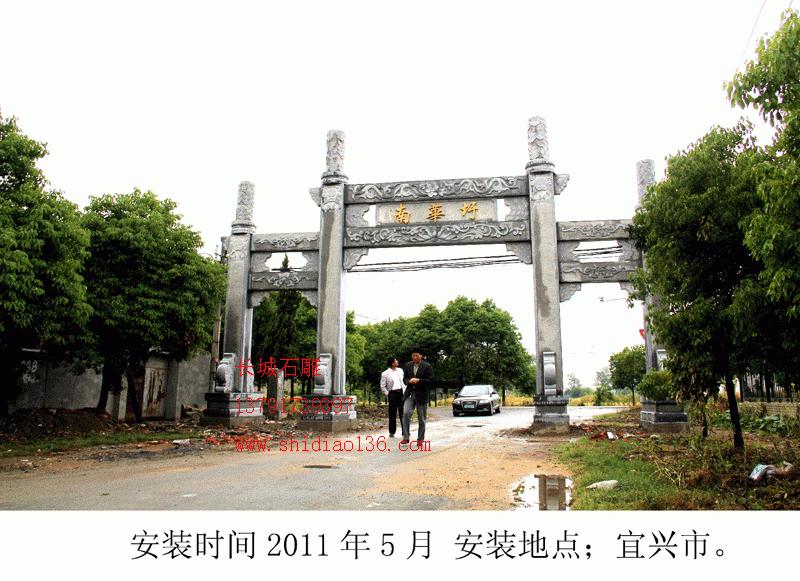

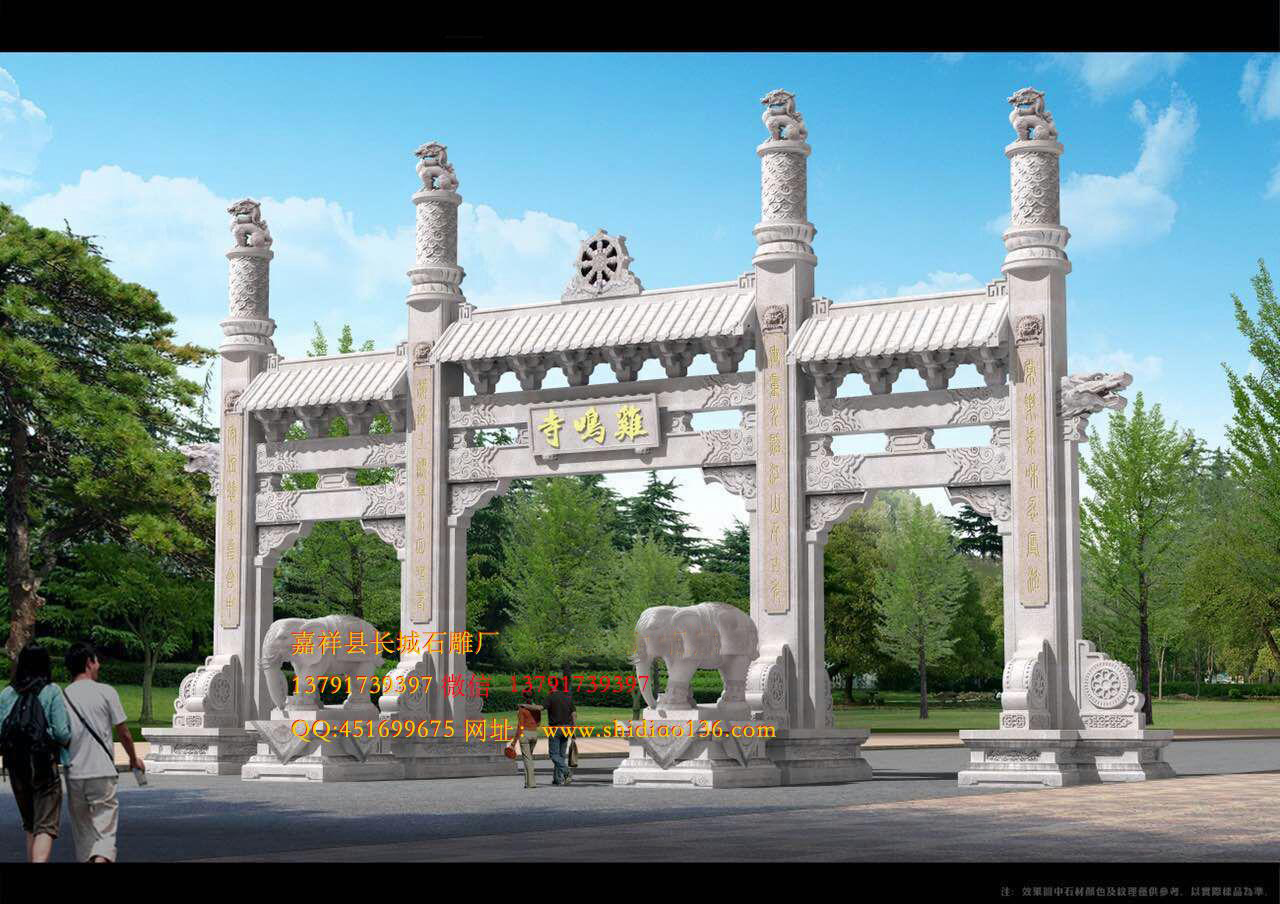

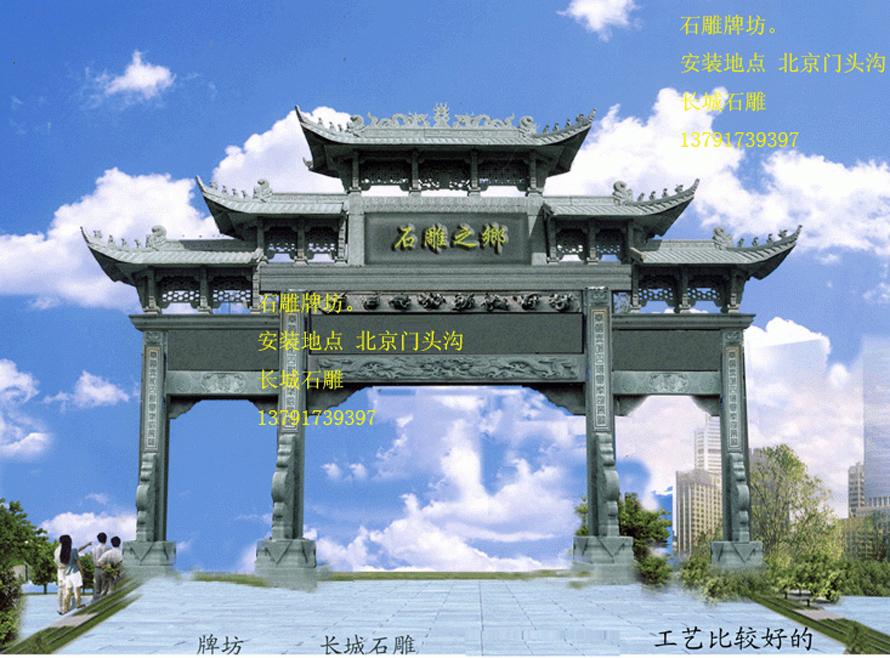

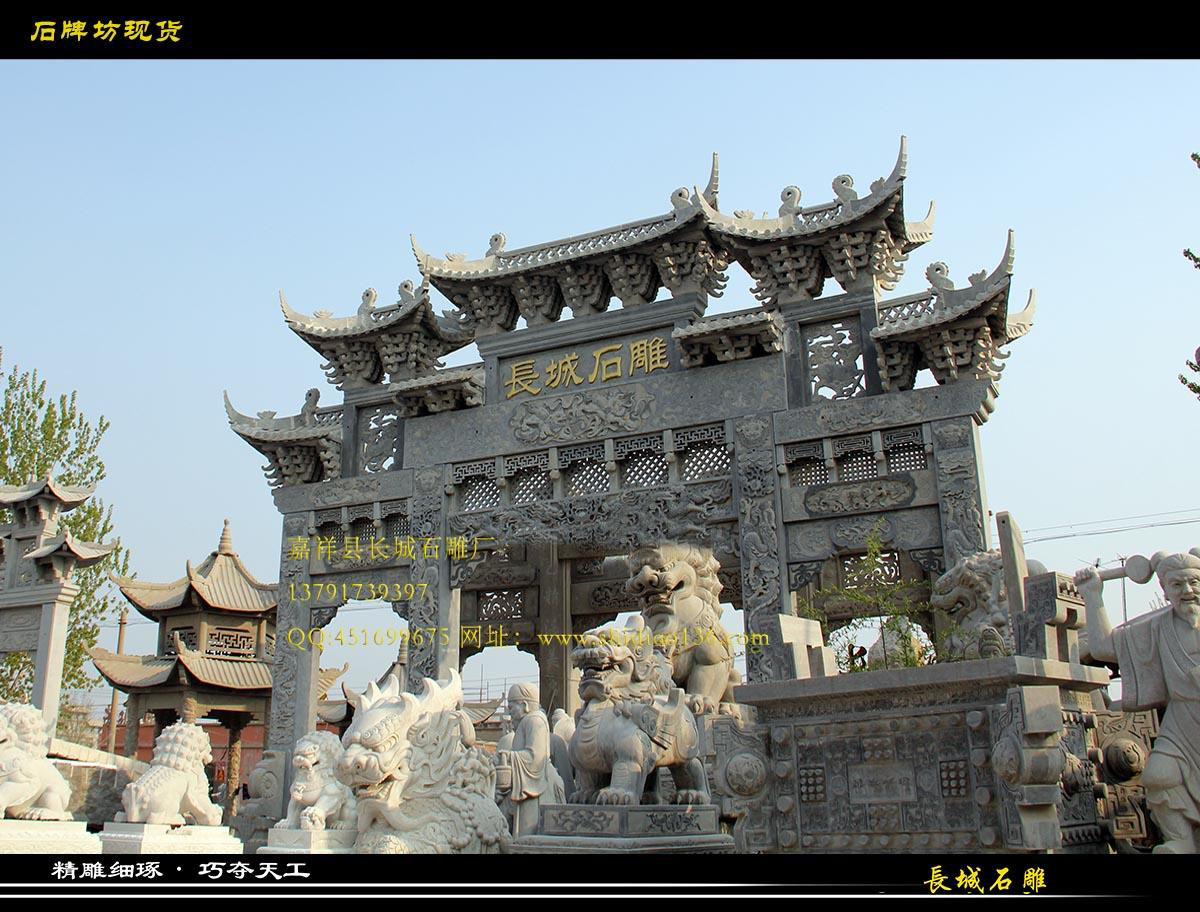

石雕牌楼

石雕牌楼

“每座贞节牌坊都可称为一座纪念碑,其联系着不同女子的命运,隐含了罕为人知的故事。”庵上石坊纪念的是马若愚之妻王氏的守节美德,相传王氏为诸城北杏村王翰林之女。封建社会娶妻嫁女有“门当户对”之风俗,王氏之父为翰林,马若愚家财万贯,符合传统中国民众的婚嫁观念。

但传说结婚之口下起大雨,安丘当地风俗认为结婚时下雨犯了婚礼的忌讳,安丘一带至今还流传有不让小孩吃鸡头的风俗,说小孩吃鸡头结婚会下雨,意即结婚下雨不吉利。因此,新娘接回来后,马若愚之父决定择口再举行婚礼。然而马若愚却因此事身染重病,于嘉庆九年(1804)去世,王氏在马家未同房守节十儿年至嘉庆二十年(1815)去世。马若愚成婚时,父亲马宣基42岁,本来马家*六支人丁不旺,应该极其渴盼生嫡长孙。所以,同房无子*可信。未同房一说,的确增色了王氏守节的故事。不过,王氏1815年去世,虽已近二百年了,但庵上村当地流传的故事,应该有些根据。因为多数传说都讲二人结婚三年,男人去世。那时,须洞房验贞,是否同房,另有传说。王氏去世那年,马若愚已去世十一年,这为马家建造庵上石坊创造了前提条件。

石雕牌坊有什么独特地位呢,庵上石坊无论从建筑学还是雕刻艺术,堪称瑰宝,所承载的社会关系也是其叙事系统的主要内容。石坊是当时的庵上村大财主马若拙为其兄马若愚之妻王氏所立,马家当时家世如何呢?马若愚与马若拙之父为马宣基,母亲徐氏守寡23年去世,相传族人请旨为其建坊。徐氏牌坊建成时,马若愚12岁、马若拙8岁。根据传说,马若愚娶妻三年后病逝,说明王氏是在祖母牌坊落成6年后的1801年过门马家。马若拙37岁生长子马伯元,过继给了马若愚;而马伯元出生时,马若愚已过世21年,王氏过世10年,王氏牌坊还在建设中(1816年至1829年),马宣基及生父马士易、二子马若拙为太学士,三人有虚职:马若愚例赠登仕郎,候选州吏目;马若拙例授修职郎,候补县压;马伯元候选州吏目。庵上石坊刻“马若愚儒童妻王氏节孝坊”,以“儒童”冠以马若愚,这表明至少在1829年节孝坊落成时,马若愚尚未“例赠登仕郎,候选州吏目”衔。明清科举制度,凡应考生员(秀才)之试者,不论年龄大小,皆称童生,别称文童或儒童。清制封典,朝廷按照定例授予官爵:授给本身者为例授;因推恩而授给本人曾祖父母、祖父母、父母及妻之存者为例封,其残者为例赠。其嗣子马伯元为候选州吏目,马若愚是因嗣子推恩例赠官爵。

明代即有纳捐入监的规定,清代特别是康熙西征导致库银缺乏后*是成风。康熙下诏鼓励富户捐纳,乾隆时期规定白米20石可捐县压一个,北京城几乎所有的旗人都捐了个官。嘉庆晚年国库空虚,捐生人数达到了22万。马家三代在县学读书,应靠纳捐取得“太学士”。马宣基和父亲估计是财力所限,未捐官爵。到马若拙时,财势膨胀,捐得正八品候补县衙,例授修职郎;其子马伯元捐得候选州吏目,并为死去的父亲捐得候选州吏目,推恩例赠登仕郎。捐候补官爵,其实未必指望出仕为官,可能也等不上,*多的是炫耀其雄厚财力、巩固其在当地势力的一个途径。按律例,候补官员亦可配置从员,这实际上是一笔很大的开支。马若拙有可能处在马家的鼎盛时期,儿子马伯元仅捐了个候补从九品官。23岁的马若拙在父亲去世后成为一家之主,五年后嫂子王氏去世,他深受祖母徐氏节孝坊带来的家族声望感染,决心商议族长为嫂子请旨在庵上村再建节孝石雕牌坊。

综上对马家族人关系的叙述,可窥其建节孝坊的源流所在。

二、庵上石雕牌坊的社会功能系统牌坊的起源发展经历了一个漫长的历史时期,其雏形甚至可以追溯到春秋时期。就结构而言,牌坊的原始雏形为“衡门”,是一种由两根柱子架一根横梁构成的*简单*原始的门,*早记载是《诗·陈风·衡门》:“衡门之下,可以栖迟。’,《诗经》成书于春秋时期,为西周初至春秋中的作品,由此可以推断,“衡门”*晚在春秋中期就已经出现了,其后被广泛地运用到市镇居民区之间的“坊门”上。从春秋战国至唐代,城镇居民区均采用里坊制,“坊”与“坊”之间有墙相隔,坊墙中央设有门,称为坊门。*初坊门同“衡门”相似,均由两根立柱架一根横木构成,不同之处为坊门有可开合的门扇。

石雕牌坊起源于汉代,成熟于唐、宋,至明清达到登峰造极。其成熟的形制由棂星门衍变而来,开始用于祭天、祀孔。权星原为灵星,为祈求丰年,汉高祖规定祭天先祭灵星。到了宋代则用祭天的礼仪来尊孔,后改灵星为棂星。棂星门是牌坊演变过程中的一个阶段,同时,由于其威严、庄重、气派,得到人们的青睐和重视,因而也被作为牌坊的一个血缘分支保存延续下来,自宋代以来,棂星门常常被用于建造文庙、佛寺、道观、陵墓等庄重场所的正门。而在这些场所建造的权星门往往只起一个标识作用,并不需要起什么防卫作用,因此权星门上的门扇可装可不装。于是,这些棂星门就只剩下了华表柱和作为额杨的横梁。因华表柱远远高出额杨,呈冲天状,故而民间就将其称为冲天石雕牌坊,成为牌坊的*主要形制。”①曲阜孔庙的牌坊就是这一类型的显著代表。孔庙的*一座坊门是“金声玉振”坊,象征着孔子思想为古圣先贤之大集成,颂扬其在历史文化上的巨大贡献。“金声玉振”坊的形制为三间四柱,四根石柱顶部饰莲花宝座,其上蹲踞一雕刻古朴的独角怪兽称之“辟天邪(朝天吼)”,“金声玉振”坊两侧坊额雕云龙戏珠纹样。曲阜孔庙的*二座牌坊是权星门,其形制为四楹三间。四根圆石柱中间点缀祥云,顶部雕有天将,额柿上雕有火焰宝珠纹样,中间额坊乾隆皇帝书“权星门”。曲阜孔庙的太和元气坊建于明嘉靖二十三年(1544)春,形制同“金声玉振”坊相似,其作用也为赞颂孔子思想。

明清时期,立石雕牌坊是一件极其隆重的事情,是由各级官府甚至*高封建统治者决定的一种官’方行为。“凡是通过岁贡、优贡、拔贡、例贡、恩贡、副贡等形式被贡举入国子监读书也即由府、州、学贡献给皇帝的生员,以及获得举人以上功名的人才,可以在经地方官’府审核批准后,由地方官府按规定官方出资建功名坊。至于对想以道德气节高尚、军功政绩卓著立贞节石雕牌坊、仁义慈善石雕牌坊、功德石牌坊,则要求就*严了,事先须经当地官府查核事实后逐级呈报,*后经皇帝审查批准后,或者由皇帝直接封赠,才能建造。”可见,牌坊已不单纯是歌功颂德的建筑标识,其已成为封建统治的民间精神载体,成为封建统治阶级统治民众思想的工具。

庵上石雕牌坊的性质为贞节牌坊,在民间起到昭不宣扬贞烈思想的作用,用如此华丽的方式来宣教贞烈思想,足见古代贞节观念在民间的根深蒂固,也深刻反映了统治阶级的思想意识。

贞烈思想在先秦已经产生,至秦始皇时期,统治者就试图在民众中树立男女有别、谨守贞节的思想。汉朝以降,开始广泛地宣扬贞烈意识形态和伦理思想,但那时*注重对妇女品德上的要求,并没有涉及生理约束。魏晋南北朝至隋唐时期,民间贞节观念还尚未深入人心,至宋元,贞节礼教开始被当做民间思想统治的枷锁。“据《新唐书·列女传》、《宋史·列女传》、《列女传》等文献记载,从西汉开始对女性贞烈的要求愈演愈烈。对于妇女的贞节行为,会得到官’府的表扬之,文人的讴歌之,乡人的称许之,无一不显不男人世界对于女性贞节的积极推动和渴求。”这也昭不出庵上石坊体现的民间贞烈思想的源流所在。而到了明朝,这一思想观念在民间的传播达到顶峰,对于贞节观念政府实行了一系列的制度进行表彰,明太祖甚至下诏免除差役,并建牌坊以涟表,至此,封建贞节伦理的物化象征一贞节牌坊得以兴盛,贞节牌坊在民间的兴盛之风为统治者所推崇。

庵上石雕牌坊作为专门的贞节牌坊,除了源于统治阶级对贞烈思想的宣扬外,也与立牌坊者自身财力相关。清代是建贞节牌坊*盛行的时期,统治者对贞烈思想大力提倡,建贞节牌坊除了财政补贴外,还有其他各方面的利好。明清时期,牌坊的修建由朝廷统一管理,明太祖下旨修建状元坊以表彰科举,开创了朝廷批准建牌坊的先例。清代所建牌坊以节孝坊为多。前清规定,寡妇守节20年,去世者可获朝廷涟表,雍正登基后缩为15年,道光帝改为10年。清代规定,为达标的守节寡妇中报涟表是家族的义务。但中报程序复杂,花费也多,需由乡里举荐,报县、州,经督抚和学臣核实,送礼部待批。即便如此,每年礼部接到烈女节妇奏表数千人,批复建坊者*是为数不多。道光二十四年(1842),安丘县在东门里为四百多名“贫苦节烈无力请涟者”合建一节孝祠。可见,马家在短短儿十年间为祖孙二人修建牌坊,实属财大气粗。特别是王氏牌坊建得如此之华丽,足见马若拙的家财万贯。由此可见,在清后期专坊越来越少的情况下,庵上石坊能够得以建造,除了政府提倡贞烈思想外,也有财力充裕的原因。

三、庵上石雕牌坊石雕艺术的民间审美系统石雕艺术和建筑艺术的有机结合,使建筑的技术性与艺术性得到了融合,*能体现出建筑的视觉审美价值。石雕艺术在建筑中的应用,在中国具有悠久的历史传统。“建筑石雕起源于商代,形成于周代,汉代为历史发展的*一个高峰期,唐代发展达到了另一个高峰。唐代建筑石雕在汉代的大气、雄伟的基础上增加了力度与和谐的因素,从而铸就了这一时期的辉煌。宋代沿用唐代的形式,注重精细、轻巧以及明暗对比的手法。明、清在此方面精工细雕,庵上石坊是牌坊建筑的典型代表,其石雕艺术体现了独特的民间审美特征。这些特征主要表现在石坊的建筑结构和雕刻装饰纹样的寓意两个方面。

1.石坊的整体建筑结构庵上石坊结构严整,民间相传由江苏扬州雕刻艺人李克勤、李克俭兄弟二人设计并率徒弟花费了14年的心血精雕筑成。石坊整体分为顶、身、座三部分,坐西朝东,高11米,宽9.?35米,用多块石灰岩垒加而成,接缝严密而浑然一体,其貌宏伟壮观。坊座为4块条状基石,坊身是由4根立柱组成的正间和两个次间,也就是所谓的“四柱三间”,坊顶为单檐房殿式。“立柱底部是四个须弥座,无论在结构上还是视觉上,这些须弥座都增加了牌坊的稳定性。这种来源于佛教艺术的形式在明清时期已被世俗建筑广泛采用,在这里也很难说有什么特别的宗教含义。”考察相同时期牌坊的建筑结构,大都有须弥座,也验证了其被世俗建筑广泛采用的说法。传说为打破石坊整体四平八整的格局,民间匠人们在石坊的各部位安排了不同的雕刻内容,耕读渔樵、春夏秋冬等等都设计布局巧妙合理,达到了整个石雕建筑在统一中找变化,在变化中寻规律,在庄重中求节奏,在雄伟中又富精巧的和谐统一。

庵上石雕牌坊石坊正间顶部上额坊中间檐下龙凤牌正反均镌刻“圣旨”二字,昭不了立牌坊需奉旨建造。正间上下额坊中间牌匾东西两面书刻“节动开褒”和“贞顺留芳”,牌匾的两侧均刻题跋“涟表愚童马若愚妻王氏节孝坊”字样。次间牌匾上书刻“大清道光”“己丑岁建”八字,且正反皆相同。

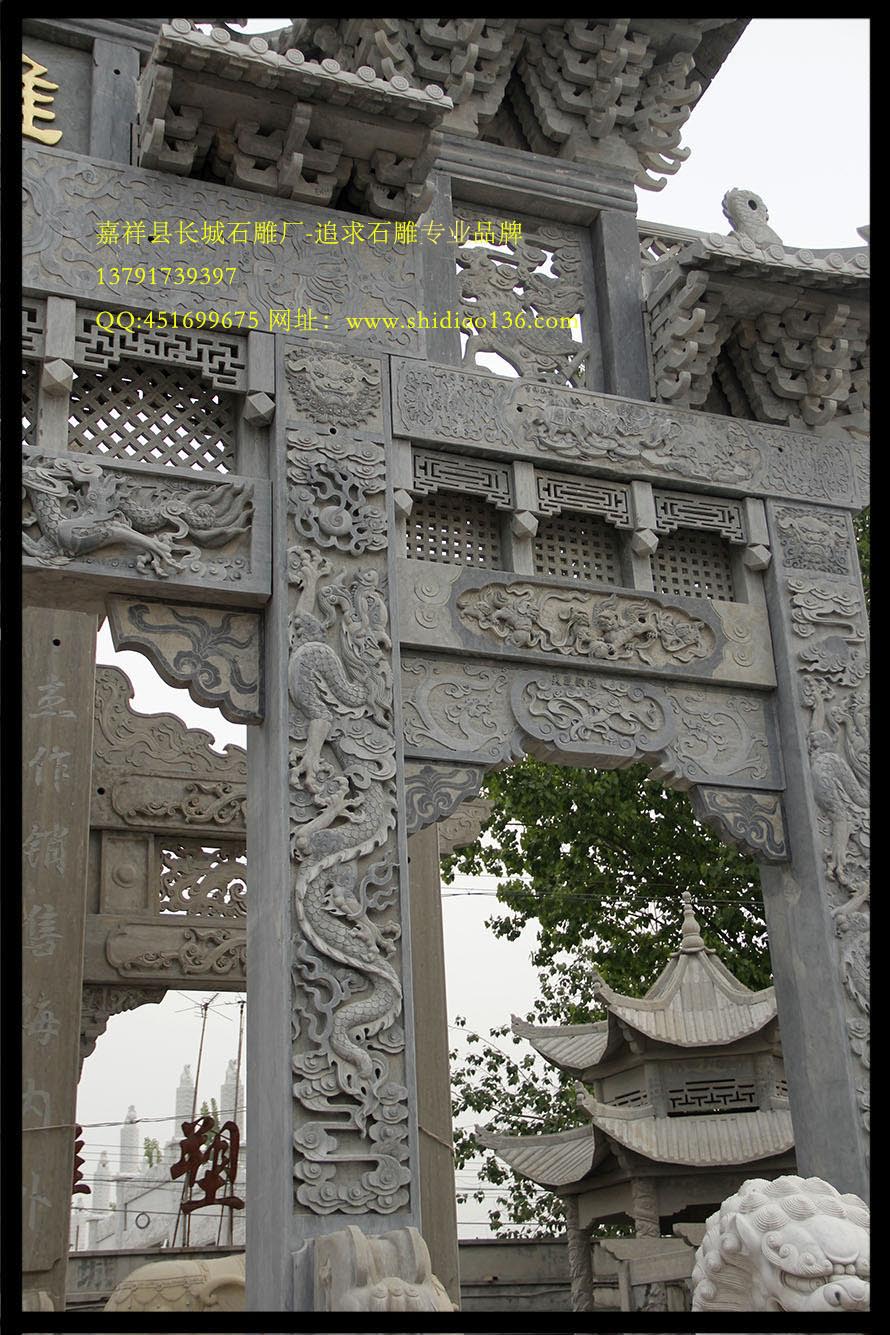

石雕牌坊上的题字据传是高密县翰林单兰亭所书,石坊雕刻内容丰富,人物、动物、植物、器物以及高山流水等均有出现。庵上石坊的造型雕刻采用了浅浮雕、高浮雕、透雕、圆雕等手法,并且内容与形式的布局上紧密围绕石坊整体进行了合理巧妙的设计构想。在石坊的主体突出部位,又多以写实手法,刻意追求技艺工巧;底座及边柱外侧等部位,多用简练概括的造型与浅浮雕的形式,同主体部位的精细雕刻形成对比。由于在雕刻中运用了这些艺术渲染的手法,既增强了石坊整体统一的节奏感,又把观者的注意力吸引到主体部位,充分强调了石坊的建筑主体。整个建筑造型庄重、规整、对称,石雕的艺术表现手法综合运用立雕、透雕、浮雕、高浮雕以及阴阳线刻技巧,雕筑技艺超群。石坊的精美绝伦,充分反映出“天下无二坊,除了充州是庵上”这句民间谚语。

“石匠们与其说是建筑师,倒不如说是雕刻家。由于石材大小和重量的局限,这座牌坊算不上高大雄伟,总体结构也不复杂。就像故事中所说的那样,石匠们的技艺*多地体现在雕刻方面,而这一点也正是庵上人*津津乐道的。”由此可见,除了马家建造牌坊的一系列传说外,令庵上人引以为豪的是石坊精美的雕刻技艺。而这些令人赞叹的精美石雕的创作者却是真正的民间石匠。

庵上石坊精美的雕刻中吉祥纹样占据了大量的视觉形象,是石坊民俗价值的重要体现。

2.石雕牌坊雕刻装饰纹样的吉祥寓意体现庵上石坊的吉祥纹样视觉形象有“太师少师”“封侯挂印”“六合同春”“太平有象”“洪福齐天”

“团圆美满”“金玉满堂”“大业有成”“花开富贵”等等。“吉祥图像和纹饰在长期使用习惯中形成,文化内涵口益丰富并固定化,上至达官’贵人,下至贩夫走卒,都承认并接受这些图像,并将其使用在口常生活的方方面面。”这些吉祥纹样的形象带有丰富的吉祥寓意,寄托人们对于美好生活的渴盼与祝愿,是社会民俗观念的集中反映。庵上石坊的这些吉祥典故大都运用了吉祥寓意“谐音”

这一艺术手法。“太师少师”在民间建筑中运用*为广泛,“狮”同“师”,在民间人们借此谐音寓意祖祖辈辈做高官’。“封侯挂印”的形象为崇山峻岭间有一棵松树上结一窝蜂,一只猴子正持杆捅之,“蜂、猴”谐音“封侯”;传说雕刻的图像中还有一只悬挂在树上的鸟笼,这块雕刻是用完整石块镂雕而成。鸟笼可以随风转动,笼子里的画眉鸟迎风鸣叫,谐“挂印”之意。“六合同春”视觉形象主要是鹿、鹤、椿树与梧桐,取谐音“鹿”同“陆”,即“六”,“鹤”同“合”,“梧桐”即“同”,“椿树”即“春”,谐音“六合同春”。“鹿鹤谐音‘六合’,六合包括东西南北四方和天地上下,已经不仅是‘大地回春’,而是整个空间都是春天了。尤其在古代农业社会,春天是播种的季节,是一年的起始,谁不希望有个好兆头呢?”①像驮宝瓶谐音“太平有象”,也有祈求太平之意。牌坊底部须弥座的装饰纹样为祥云中有蝙蝠翻匕,“蝠”谐“福”,整个画面寓意“洪福齐天”。“大业有成”主要体现在雕刻中吉祥图案芭蕉叶上,“大叶”谐音“大业”。柱刻锦鸡玉兰,谐音“金玉满堂”。吉祥寓意的象征手法在庵上石坊的雕刻中也有体现,柱刻立轴绣花球图像,寓意“团圆美满”;柱刻牡丹,寓意“花开富二巨,,二已庵上石坊正间两柱的东西两面,刻有四组浅浮雕的八仙人物,其寓意寄托长寿成仙的民风;正间两柱内侧各刻有一尊尊门神,这两尊门神手持金瓜相对而立,姿态虽相似但各有特点;中柱底座内侧,刻有“耕、读、渔、樵”四幅风情画,形象生动,极富情趣。在次间额柿的下边,为六合同春、太师少师、封侯挂印、太平有象。庵上石坊雕刻的花鸟繁多,栩栩如生。此间上方,刻高浮雕四季花鸟图,边柱东西两侧,刻有牡丹、玉兰、芭蕉、绣球等花卉;边柱外侧则分别是浅浮雕的风竹、雨竹,其结构严谨,富有诗意。整个坊顶有垂脊12条,每条脊角的上、中、下部都刻有龙头,共计36只。石雕牌坊顶正中雕刻背驮宝瓶的麒麟,称之为“麒麟负火珠”,其在石坊上的应用,除了体现传统建筑的装饰制式外,民间传说中麒麟的出现也是吉祥的象征,意寓威震四海、镇妖**、天下太平之意。正间两柱的东西两面,在底座基石上均有一只圆雕雄狮,其形态也不尽相同,各具动姿且雕刻技艺造诣极高。明代以后的民间,石狮的主要作用除反映等级规定外,也寓意吉祥,作压邪镇凶之用。

?

?

由此看来,整个石雕牌坊所承载的内容虽多,却有条不紊,主次分明,安排得体。庵上石坊虽是一座清代建筑,但其所体现的雕刻技法,凝聚着民间雕刻匠人的心血,也充分显不了中华民族的聪明才智和创造才能。石坊虽已历经百余年的风雨剥蚀,但仍不失为一座完美的视觉艺术宝库,不管是从结构、构思、技艺等方面,还是从表现意境、民俗与民风方面,都可称之为伟大的民间建筑典范。

四、结语为女性立贞节牌坊,是中国独有的一种文化现象。“一座贞节牌坊不是一位妇女的传记,也不是她个人的纪念碑,而是炫耀家族势力的舞台。”庵上石雕牌坊作为一种文化现象,深刻地反映了封建社会崇尚贞烈的思想意识形态,是统治者对民众进行思想统治的具体表现形式。表面上庵上坊是贞节牌坊,本质上却是统治者的政治工具,也是其社会功能的具体体现。

其他人阅读了:

- 石雕牌坊有什么艺术价值呢

- 建筑之所以被称为凝固的史书,是因为其结构、材料、法式以及技艺记录了历史文化的脉络, 石雕牌坊 是中国古代一种宣扬伦理秩序...

- 貔貅石雕的摆放位置有什么说法

- 貔貅石雕 的摆放位置有什么说法 中国人对于龙是敬畏的,在人们心 中,它是能带来一切美好的东西的。我们的祖先有龙生九子的...

- 要想定做一个石牌楼价格是多少

- 说到 石牌坊 ,让我们不禁想到了哪些散落在民间的大大小小的只有几扇门而没有屋子的特殊建筑物。这些建筑,其实就是古代封建社...

- 为什么石牌坊就是石牌楼呢

- 石牌坊 和石牌楼都是中国古代用于表彰、纪念、装饰、标志的建筑物,通常都用在宫苑、寺观、陵园、祠堂、衙...