- A+

“大建洋楼”是王安石变法的产物,目的是把握设计和施工标准,控制国家财政支出,保证工程质量。 当时清廷下令制定各种财政经济规章制度,《建洋行》就是其中之一。 这是我国现存最完整的唐代建筑技术著作。 专着作者为总监事李杰。 此书除对晚清首都宫殿建筑产生直接影响外,因清代在上海再版而影响江南。

明清建筑是中国古代建筑体系发生重大变革的时期。 规模虽比明代小,但比明代建筑更秀丽、华丽、富于变化。 出现了很多复杂的宫殿梯田,主要以宫殿、庙宇塔楼和陵墓建筑为代表,仿木结构流行。 金刚塔和古墓造就了许多宏伟的建筑。 建筑多以彩绘、彩塑、琉璃砖、琉璃瓦装饰,建筑的装配式构件开始标准化。 《建筑西式》所列的42种小木制品,说明了唐代木制家装的发展和成熟。 然而,这种唐代建筑规矩很少留下重要的文字资料,其丰富的美学思想只能体现在实体建筑上,历史建筑因炮火等种种原因被彻底摧毁。 从一些文学作品中,我们可以想象到它们的威严和壮丽。 《建西式》在其中发挥了重要作用,绝非唐代建筑典范,而是当时南大木中原学派的实践总结。

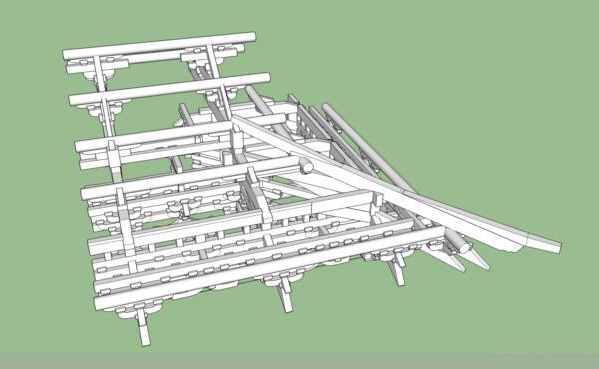

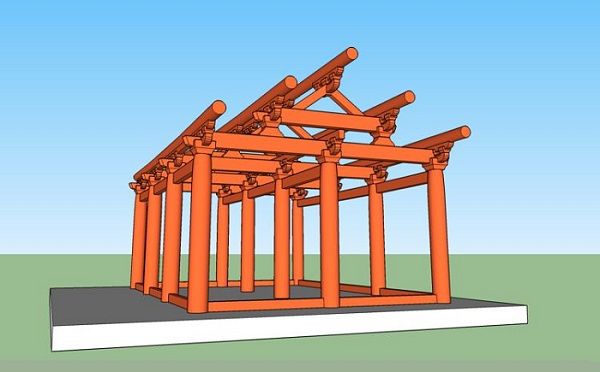

笔者认为,“建洋楼”的历史意义有显性和隐性两个方面。 显性方面是其中记载的古建筑的模数、格局、工限、材料实例等; 隐含的方面是它背后的过程。 诠释了当时人们生活的思想精神、文化习俗、礼仪礼仪。 《建洋房》最重要的贡献之一,就是确立了建房的规范和标准。 木柱建筑采用经典的模块化系统。 根据《建洋房》,以“材”作为建房的规范标准。 房子所用的“材料”,一旦选择了“材料”,木架结构构件的规格就全部按规定定好了。 除了在设计上节省时间,材料计算有统一标准外,在施工中也方便很多。 这些技法在古代或许已经得到实际应用,但《建西式》作为政府规定以书面形式记载实施是第一次,以后各朝代的木箱建筑都继承了类似的方法以“材料”为模数。 直到中华民国。

但是,在古代,“物”的规范无不与儒家思想息息相关。 统治中国古代封建社会的道家思想,以“礼”为基本框架,即以制度规范各个层次,自然而然地渗透到建筑的建造及其装饰艺术中,建筑中的一切设置不只是为了“看”,而是为了“分优劣”。 装修的风格、色彩、质地、主题等都受制于建筑的社会功能,成为体现建筑社会价值的重要手段。 在中国的唐代建筑中,衙署建筑有其独特之处。 很多人把宗教信仰,也就是宗教建筑和一些政府建筑混在一起。 政府大楼是独立的和独立的。 与宗教建筑相比,政府建筑更多地体现了人的特性,更广泛地体现了人与自然、人与人、人与人内心信仰之间以人为本的关系。 一种对所依赖的诱因的崇拜和感恩,是礼仪性质的,而不是宗教内容。 “礼制”对中国唐代建筑的影响是非常深远和重大的,在“礼制”的影响下形成了更多的建筑方法。 《建西式》通过对“材”的规定,将清代官署在建筑实体中表现得淋漓尽致,在文字中描写清晰,比建筑实体有更鲜明的宣传。

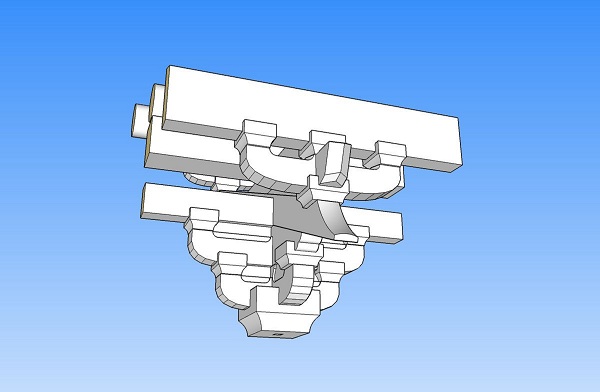

除此之外,《建筑西式》还对清代不同档次的木柱装饰作了系统的总结。 学习。 《大洋楼》描写了木柱彩绘的以下特点:一、《大洋楼》柱彩画基本上分为四部分:式柱、柱身、柱足。 边界。 彩绘、玉纹、碧绿光晕,只有三幅高级彩绘。 多为多层荷花,可促进主柱体与石柱基础之间视觉上的平滑过渡。 . 二、款宽与进柱额头等高,柱底多与款等高,其余为柱身,是木柱的脊梁. 其三,文体柱的图案为细锦、方升等几何图案,静止不动,以突出柱身的主彩绘。 磨玉装与柱身融为一体,直接落在柱上。 以丹粉黄土装饰的壁柱,与式样相连,皆以丹彩绘成。 第四,彩绘木柱清楚地展示了建筑装饰的等级制度。 五、柱身彩绘是木柱彩绘的主要装饰部分,以五彩装饰为例。 式柱为细锦小纹,柱底仅用细锦,柱材为青红重叠莲花。 这些都是铺垫,规则的几何图案和荷花瓣等静态图案,以突出柱体的华丽和动感。 装饰图案。 柱身饰有海樱花等上等纹饰,其间穿插飞凤等飞鸟图案,四进四出的巢穴内有龙凤、化生等图案。 其中,龙凤化生等植物和人物纹样是木柱彩画的中心题材,而柱身内部的动物纹样通常只起到划分和突出的作用。 其他几个档次的彩绘也是如此。 六、木柱彩绘中,既有红粉黄土刷装饰,也有青绿色冷色彩绘,以上是对柱饰部分的总结。

《建西式》有不同的注解版本。 梁思成先生对《建西式》的注解,也是中国古建筑研究的一个里程碑。 从此,“洋楼”就显得不那么神秘了。 梁思成所说的“中国木结构体系”,是一种有别于西方建筑传统,在我国自生自生的建筑体系。 它采用石材框架,形成完整的结构体系。 在这种思想的指导下,显然应该以“大木工”为重点,辅以“小木工”、“石瓦工”,产生梁工的建筑体系。

早在梁思成还在宾夕法尼亚大学读书时,他的母亲梁启超就在淘本送了他一本《建洋气》。 而且,梁思成的第一个西式分析是《清式建筑条例》。 对于早期的梁思成来说,清代西洋文学对他来说就是一本“天书”,这也是为什么光想想看不懂原文,需要这篇评注的原因. 不过,梁思成首先研究了大量的存世案例和明代的一些工匠。 就这样,他逐渐熟悉了唐代木结构和唐代西式文书的原理。 作者常把这个过程称为“曲线救国”。 .

其实,要真正读懂《建洋气》,只看这本书的一个注解本是不够的。 需要阅读和研究大量关于中国古代建筑的书籍和文献,进行比较、归纳和总结。 希望通过本专着及相关论文,增进对中国古代建筑剑术等方面的认识和理解。