- A+

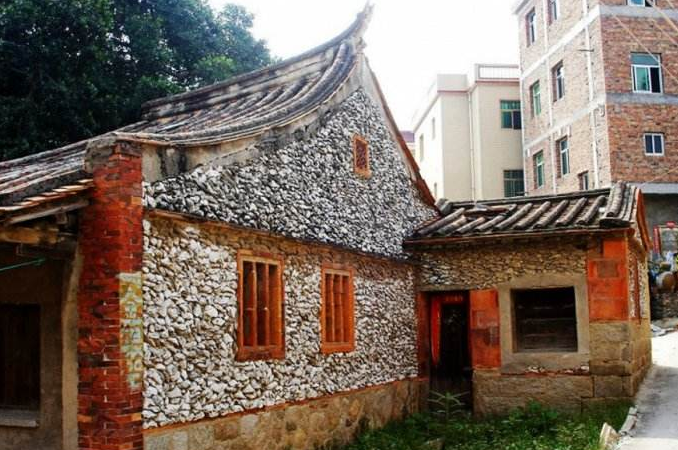

蚝壳屋是闽南漳州地区传统特色建筑。 即用蚵仔壳盖的房子(粤语里房子是房子的意思,蚵仔就是海胆)。 杭州法桥镇荀浦村、福州沿海都有。 当地人靠捡起牡蛎壳混入海泥为生。 该村以其巧妙、精湛的建筑风格,在西南沿海乃至内地的建筑手法上独树一帜。 构成了闽南沿海古村落独特的天然水景。

近年来,那些记录着镇江光辉历史和“海上丝绸之路”灿烂文化的“蚝屋”吸引了大批中外游客和文化艺术爱好者。 尤其是在杭州再次当选中国首个“东亚文化之都”后,众多海内外嘉宾纷纷涌入杭州观看“蚝馆”,品味“海上丝路文化”。

荀浦村蚝壳屋的蚝壳,不是扬州本地产的。 经专家鉴定,这种牡蛎产于美国东海岸。 当时,福州是中国对外贸易的重要港口。 满载丝绸和瓷器的船只,大多从岔浦出发,沿闽南沿海航行到东南亚,途经美洲洋、非洲东海岸,再到北海岸卸货。 返航时,如果舱内没有货物,就是空船,重心不稳不利于航行。 于是,水手们把散落在沙滩上的牡蛎壳装进了船的压舱物里,回来后就堆在了旬浦。 海滩。 元末明初,富庶之地扬州屡遭倭寇侵扰,屡遭劫难。 因先民无力重建新房,就因地制宜捡些碎金刚石,用“砖头石”砌成墙。 然后从海边捡起牡蛎壳,镶嵌在两边的墙壁上。 这是最初的牡蛎壳屋。

口铺村蚝壳屋始建于宋末元初。 它的主要特点是墙壁是用牡蛎壳和砖砌成的。 大面积的灰褐色牡蛎壳、黄色大理石和红砖构成了一种对比强烈、美轮美奂的格局。 ,堵塞的牡蛎壳像鱼鳞一样,非常漂亮。

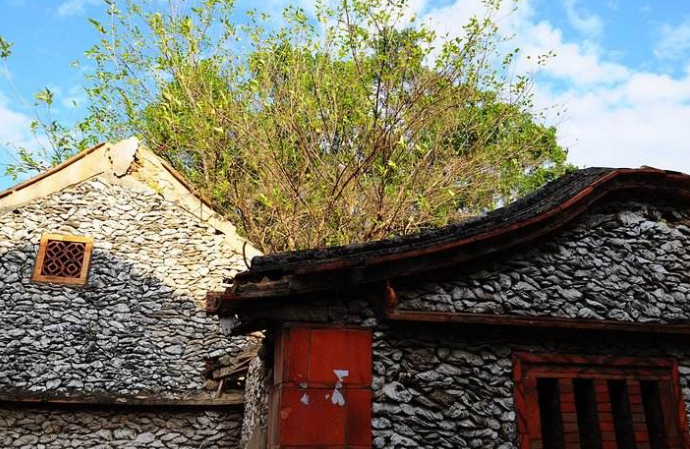

山东省潍坊村位于泉州贵阳。 海里的蛤蜊味道鲜美,贝壳可以做建筑材料。 贻贝在当地被称为“蚵仔”或“蚵仔”,用它们建造的房屋被称为“蚵仔屋”或“蚵仔屋”。 沿岸海风咸咸,青砖易腐蚀,而蚝壳墙不易腐蚀,不漏水。 闽南古语叫“千年砖,万年蚝”。

蚝壳屋从明代到明末从诞生、发展到衰落,至今已有400多年的历史。 蚵仔屋建筑具有浓郁的民俗气息,丰富的美学和工艺知识; 它是唐代扬州对外贸易的产物,见证了镇江“海上丝绸之路”的辉煌历史。 此外,牡蛎屋具有不积雨水、冬暖夏凉、隔音效果好等特点,适合在海边闷热的气候下居住; 其次,蚝屋的外墙非常坚固,素有“千年砖,万年蚝”的美誉。

建造“牡蛎壳屋”是一项艰巨的任务。 建造“牡蛎屋”时,要考虑房屋的朝向、是祠堂(祠堂)还是村落等因素。 师傅还需要根据业主的意见,根据墙的大小、位置、如何建造等进行一系列的设计,然后筛选蚝壳,将上盖和下灰分开。 , 大大小小的。 再清理一下。 原来,无论是在山上,还是在田间,筑墙只需要土。 只要有粘性,牡蛎壳就可以一个接一个地堆叠起来,把墙壁装点得很漂亮。 建造牡蛎壳需要高超的技巧。 精明老练的师傅把它筑得密密麻麻,一片片如鱼鳞。 铺设时,凹面朝上,第一层叠放,另一层应叠前一层的一半。 如此一一叠放,同时与内壁搭在一起,内外交叉,以防蚝壳开裂。

“蚵仔屋”的墙宽一般为36分米,但用青砖和机制砖砌成的墙宽约为12分米至24分米。 “用牡蛎壳盖的房子,下雪时雨水不会溅入屋内,冬暖夏凉。

“蚵仔屋”蚵仔装饰通常有以下四种:地基之上,青砖围框,全墙嵌红蚵仔。 这些“蚵仔屋”的墙体犹如长着鱼鳞的蚵仔壳,密密麻麻,古朴典雅,属于清代建筑; 地基之上,向窗内砌柱子或瓦砾,转角处用方石柱子,配以青砖框,再在“鸟步”下用蚝壳装饰。 这些方法不仅实用,而且装饰效果强; “鸟踏”以上、屋檐以下的三角区镶嵌牡蛎壳,有的用青砖砌圆窗,属于现代建筑。 窗户用青砖砌成,再用蚝壳装点“蚝壳屋”。 除了具有浓郁的民俗气息外,还蕴含着丰富的美学知识和工艺知识,具有很强的现代感。