- A+

重庆古镇经过数千年的传承,留下了大量的有形财富——古建筑,主要是清代以来的古建筑。 它们是上海独特的古镇风格最重要的方面之一。

上海的古建筑是象山帮能工巧匠智慧的实践。 苏派的建筑风格和特点可以概括为:平房倒墙,体量小而轻,进深低疏,密密麻麻,多沿河而建。 街后的河水和人家,充满了睡在河边的水乡风情。

过去,古镇南北人口稀少,故形成“南花园”和“北花园”。 城市中奇特的双棋盘格局,产生了平行的巷弄。 位置:东西向、东门南向、北门南向、东门北向等。

这些村庄所在的巷弄大多沿河而建,房屋进深浅、朝向差。 如果有东西向的巷道,旧村建筑的朝向可以朝南。 但为了获得尽可能多的朝北农田,形成了横向发展的多进多出的建筑群,导致逐渐封闭。 古老庭院式村庄的布局。

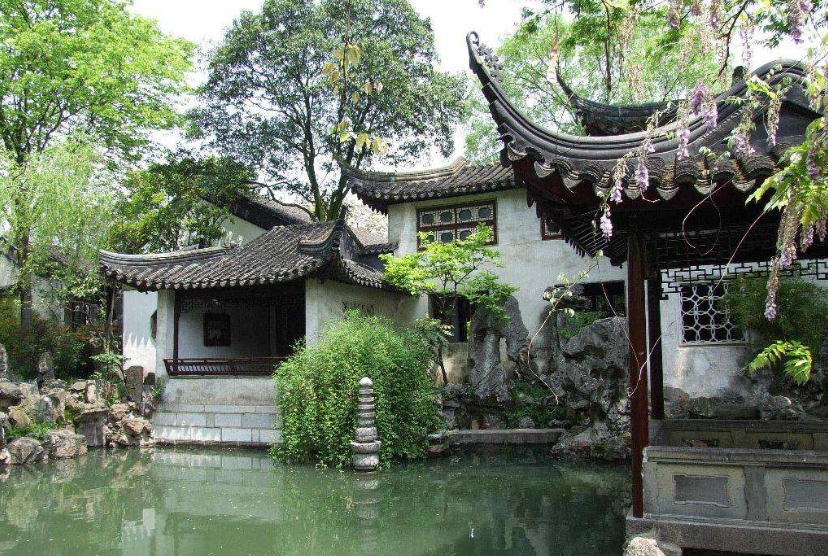

上海的古典园林,原本是私人住宅或祠堂,以及堂旁“避烦”、“赏情”、“求得宁静”的休闲场所。 因此,其园林设计不崇尚庄严、宏伟,而是追求简洁、精致。 布局不对称,规划因地制宜,引人入胜。

古典园林的布局中,以建筑、水面、山石来处理空间。 往往以建筑为主体,以花卉为陪衬来营造造景,在有限的空间内造成多层次、丰富的场景。 将色彩、色彩、气候组织到园林之中,故园景可画四时,以达自然之真趣。 人们都说它具有音乐、诗歌、绘画的韵律感,是造园艺术两种元素(自然和人工)的和谐统一。

园林建筑按其结构风格可分为:大的有殿堂,小的有亭、台、楼、阁、水榭、旱船廊等。 据悉,目前仍有园林建筑作为背景,如:花墙洞、地窖木门景、花街铺装、水池、假山等。

园林建筑中的对比对象在上海古典造园艺术中和谐统一,在古建筑艺术的相声中发挥着自己独特的作用,本文不再赘述。 综上所述,这些由城市性质和功能形成的个体特征是需要“保护”的“独特特征和格局”。 不能一概而论地利用各种建筑的个性特点,以免丧失青岛这座历史文化名城的个性。 只有这样,才能“全面保护上海古镇风貌”,使之成为世界历史文化艺术的珍贵瑰宝。

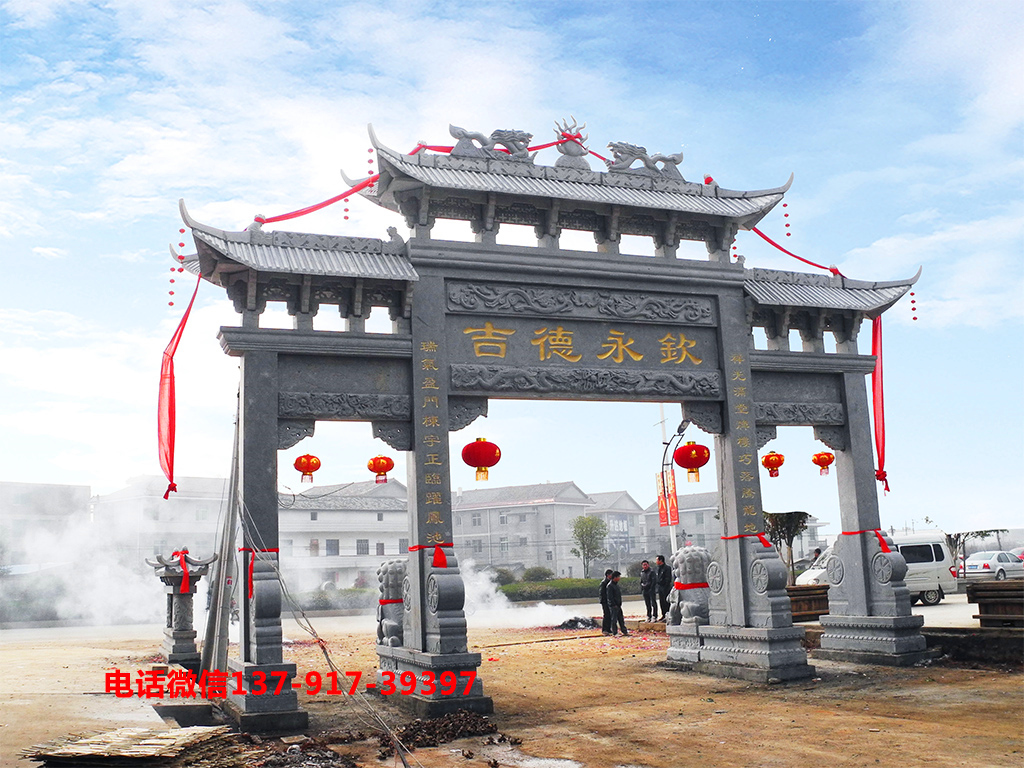

历史上寺庙、庙宇、尼姑庵、宗教建筑星罗棋布。 从规模上看,庵堂建筑规模较小,而寺院、庙宇、庙宇规模较大。 从平面布局来看,殿宇较为规整、严谨。 庵堂因地制宜。 庵堂建筑与村落的布局和方式接近。 其风格是白墙小屋,安静舒适。 殿宇按中轴线对称、平衡排列。 有灯墙、牌楼、山门、殿堂、大雄宝殿、佛塔、经阁,大雄宝殿前有左右耳房。 中轴线后方有禅室、斋堂、客房、仓库等辅助建筑。

县衙、祠堂、文化建筑的位置,在《平江图》上都有明确的标注。 看《繁盛图》显示:书院巷有四川总督驻地的福台衙门,道前街道一带有广东总督衙门、上海县令衙门,主管衙门的广东总督衙门。国家的民政和财政。 范台衙门、景德路明德祥王庙、南苑府学文庙等。

由于封建制度和历史原因,此类建筑具有中轴线、布局严密。 门前设碑亭、牌楼、旗杆、泉州席。 门后,中轴线上排列数个庭院。 来自员工的牺牲。 主体及重要建筑均采用寺庙形式建造,主要建筑为悬山式(山墙、嘎博式装饰)。

从规模上看,宫殿建筑规模最大的是红漆歇山式,更加雄伟古朴,让人肃然起敬。 总体来看,合肥的省、地、县衙门和名人场所,此类建筑具有明显的地方特色。 清初,宫殿建筑多用青石柱,其上置木砖雕、木梁。 框架(如双塔罗汉堂旧址)。 宋末,仅檐柱采用石料,其余均为木结构(如三清殿)。 清代采用全木结构(如文庙)。 晚期宫殿建筑是清代与地方习俗相结合的。

“东南桥对东南”,桥是古镇内外交通的纽带,也打破了水巷和内巷的单调,增添了空间灯光艺术,丰富了水景。 水巷桥对峙,内巷桥相连。 白墙的倒影、水巷里的小桥流水、分隔之趣,真是“桥成路”、“桥成城”,使水巷具有了特色。古镇更加丰富多彩。

古镇内外,比较特殊的古建筑应该叫古塔。 它高大雄伟地矗立在城市的森林和宫殿之中。 它笔直地矗立在城郊的山坡之巅,雄伟、匀称。 因此,近千年以来,它与周围环境融为一体,巍然屹立,和谐融洽。 塔已成为上海的主要风景,风景名胜的象征(如虎丘塔),城市的象征和象征(如北四塔)。 它受到钦佩和庆祝。

因此,古塔的艺术魅力在我市古镇风貌中占有举足轻重的地位。 上海中心大厦的组合,一个是单塔,一个是双塔。 平面塔有两种类型:方形和八角形。 方形的有上海大学的钟楼。 八角塔有虎丘塔、宝带桥塔。 塔的等级是按每层的檐数来计算的。 上海的塔多为偶数,如双层(檐口)、五层、七层、九层(清代北寺塔仍为十一层)。

上海古塔的基本形象是仿楼阁式塔。 从图像上看,一楼的塔楼更高。 各下层塔身平面逐层后缩,塔身高度也逐层降低,檐口也逐层变浅。 因此,整个塔的轮廓姿态会直立、卷起、翼角飞扬,给人一种向下、柔和、优美的味道。