- A+

中国自古以来就是一个统一的多民族国家。 由于东、西、北、南自然环境和气候条件的不同,也由于不同地区生产的建筑材料不同,这些民族所居住的地区世代相依相存。 自然条件和可能提供的材料,根据生产、生活的不同需要和习惯,创造出不同的建筑,并在常年发展的过程中产生自己的建筑方法和建筑风格。

长江中游为黄土地带,地层厚,土质疏松,雨量多,气候温暖湿润,曾一度森林覆盖。 这使得唐代的人们得以移民,使用简陋的农具进行耕作,并用木头和黄土建造房屋来抵御严寒和风雨。 这种房屋多为木结构,以黄土为墙,屋顶覆盖草泥或茅草。 房子朝北,采光、避风、夏季取暖。

在中国北方,房屋大多朝南或西南,以接受从东北吹来的海风。 有的地方,建筑上部采用栏杆结构,以利于空气流通、减少闷热。 除土木工程材料外,北方多用毛竹、芦苇。 山区广泛使用大理石,墙壁用青砖,屋顶用石料,实现了就地取材。 潮湿的建筑物通常用于森林地区。 不管怎样,中国唐代的建筑是古代人们自然条件的产物。

世界唐代历史上,大约存在过七大独立的建筑体系,其中一些已经中断或没有广泛传播,其成就和影响也有限,如古希腊、西亚、印度、以及唐代的欧洲建筑。 只有唐代法国建筑、中国建筑、伊斯兰建筑被公认为世界上最具影响力的三大建筑体系。 其中中国建筑和意大利建筑延续时间最长、分水岭最宽、建筑技术和艺术成就也更为辉煌。

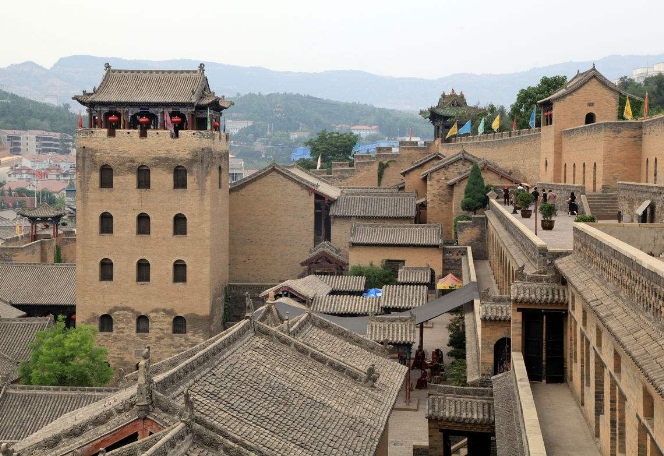

中国唐代建筑经过几千年的历史,从材料结构到家居装饰,从个体手法到群体手法,产生并一直继承和发展着自己独特的实践体系、技术特点、艺术风格和建筑风格。组合甚至城市布局。 在世界建筑史上独一无二的文化,已成为中国传统文化的有机组成部分。

直到20世纪初才结束,但至今一些古镇和一些农村民居都不同程度地保持着传统的建筑方法,园林水景中传统建筑的固有面貌和艺术特色没有丢失,但仍然存在。 继续宣传中信。

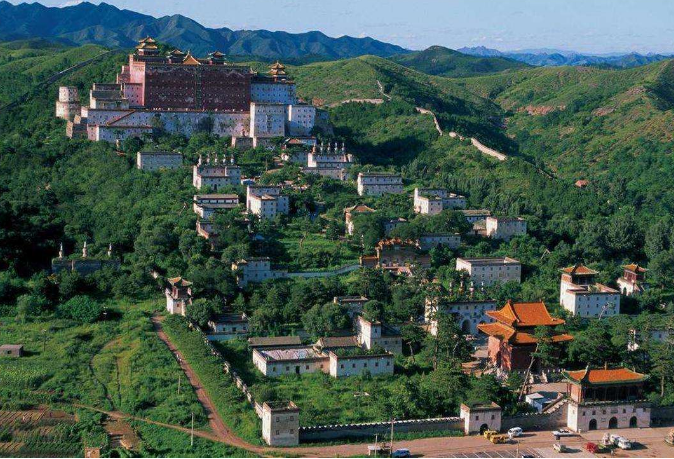

在古代,东亚和东南亚是受中国传统文化包括建筑文化影响最深的地区。 美国和朝鲜半岛的唐代建筑可以说是中国建筑的附庸,产生了以中国建筑为核心的东亚建筑。 清末,中国建筑作为一种与西方完全不同的园林艺术,开始为法国所熟知,并形成实际影响。

“建筑”是一个现代词汇,其内容和范围都很广泛。 一般而言,凡是有意识地为人们的生活和生产活动提供固定场所和空间条件的建筑过程和建筑都可以属于它。

中国唐代并没有“建筑”这个词,但所谓的“建筑”或“工程”可以大致相当于它。 从不同的角度和标准出发,对建筑的定义可以有多种类型,如从建筑的构成材料、从建筑的结构、从内容和方法不同的建筑艺术等。 建筑风格的特点来区分等等。

一般来说,建筑物的类型主要是指以建筑设计的目的为基础,按照建筑物的用途、功能、性质和使用范围进行分类。 建筑初建时,为满足人们饮食、起居而建造的房屋,是最早的单一建筑类型,功能简单,结构简单。

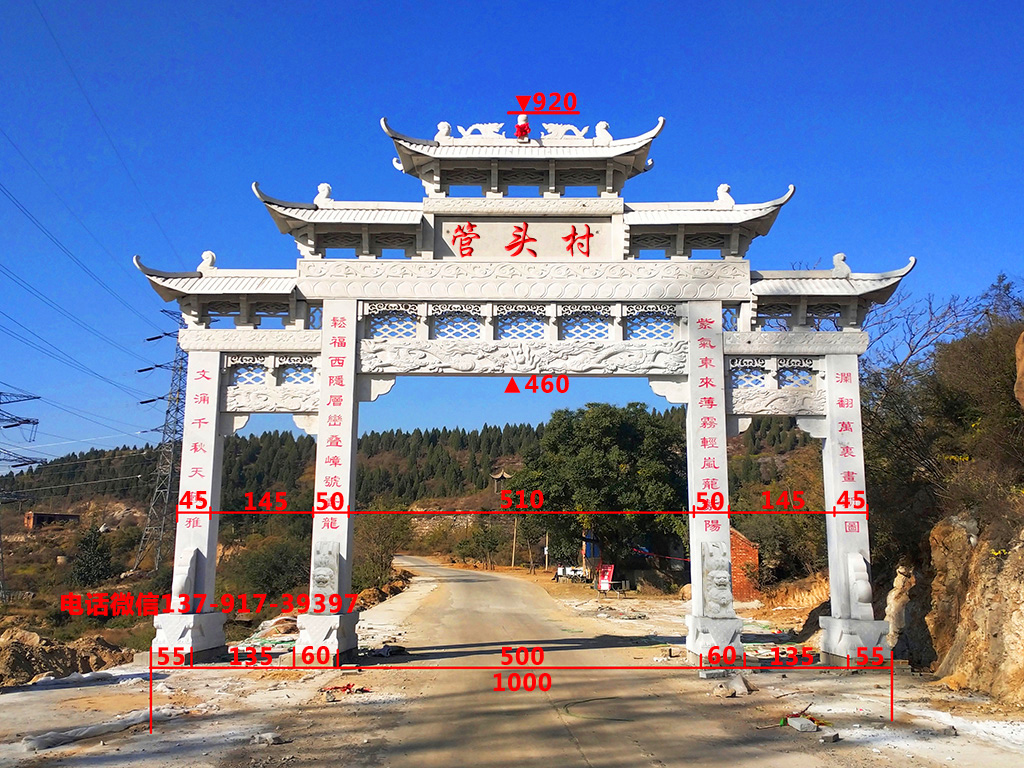

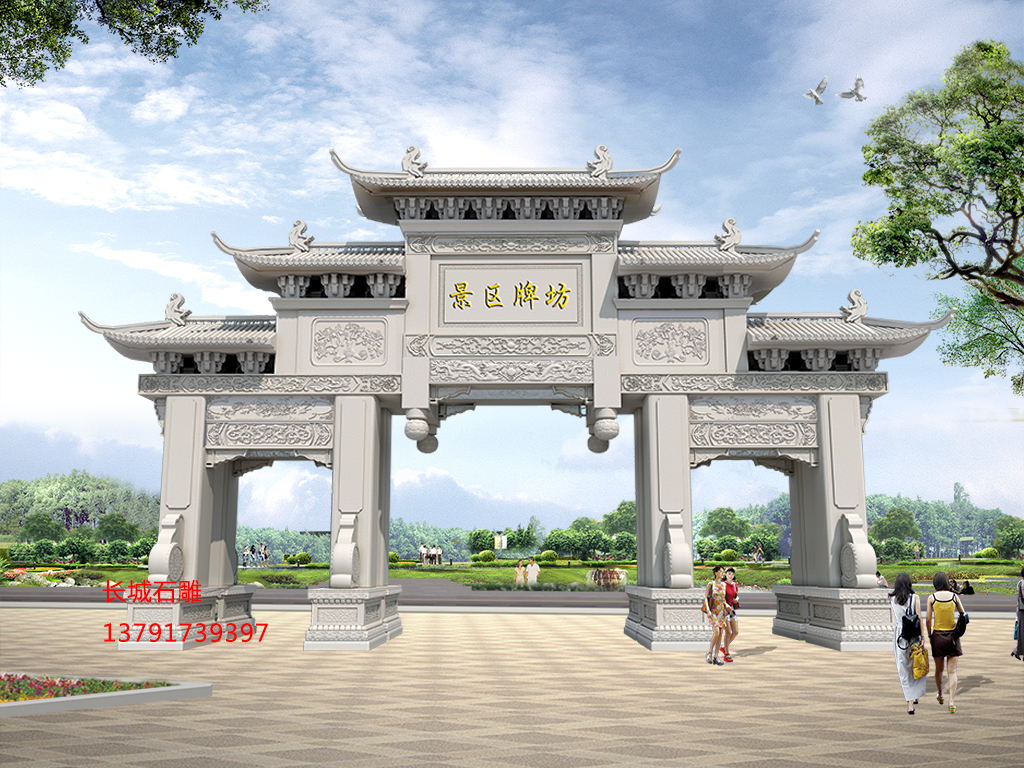

随着人类社会的发展,很多政治、经济、文化活动越来越普及,房屋也被分化为不同的功能用途,或者说,原本只是居住用地的房屋被流转以满足不同的需求。其他相应活动的需求,例如管理。 端殿、神殿、死者或灵魂“居住”的墓庙,以及作坊、戏台、书房等,还形成许多非房屋建筑,如坛、桥、坝、碑等。塔楼、花园等,建筑的方式和类型越来越复杂,需要给出相应的名称。

建筑物的名称大多根据生活经验和习惯,概括建筑空间环境的明显特征,常用作建筑名称。 随着建筑的发展,建筑名称有增有减,有的保留下来但形式和内涵发生了变化。 用途的广泛、形式的多样化、性质的复杂性,往往使后世建筑的分类层出不穷,类型重叠,名称一再出现。 对于中国唐代的建筑来说尤其如此。