- A+

“山盟尚存,锦书难托”

“山色漆黑,远眺”

“王世北定中原日,家祭不忘告乃翁”

我们听过太多陆游的诗,但你是否注意到,风雨交加的夜晚,唐朝的窗户没有玻璃,如何能抵挡风雨呢?

没有玻璃? 不!

中国古代没有玻璃,那么阳台是不是就不用玻璃了呢?

错误的! 最晚在战国时期,我国就出现了玻璃器皿。 来自西亚的玻璃珠通过中亚游牧民族作为贸易货物进口到中国中原。 被称为“蜻蜓眼”的玻璃珠可能是最先被引入的。

早期发现的蜻蜓眼睛大多是从西亚进口的钠钙玻璃。 到战国后期,我国已能自行制造蜻蜓眼琉璃珠,但以铅钡玻璃为主。

据悉,还有一些玻璃在你不知不觉中似乎就在你身边。 例如...

您认为您在那里见过吗?

没错,它就是辽宁省博物馆里藏着的著名的越王勾践剑!

原来这里也有玻璃!

这个如何? 是山东安丘冯素甫墓的代表器物,故将其命名为“鸭形琉璃钞”。

看完前面的三件器物,你就不再怀疑中国古代有玻璃了吧? 恐怕你也能猜到为什么阳台不用玻璃了。

因为贵! 不是贵族,买不起。

我国唐代的玻璃器皿定位很高,工艺不成熟等等。其实到了明代中后期,玻璃窗在国外还是非常罕见的。

-魏晋时期-

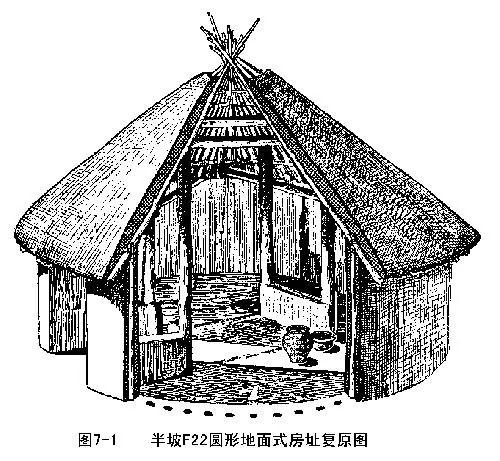

首先,最早的房子应该是没有窗台的。 不信,你可以去问半坡的先祖。

春秋战国时期,阳台很常见。 虽然人们打开墙上窗户的动机本来就是为了让风和光透过,让自己在房间里呆得更舒服。 而且一到下雨天就麻烦了,外面有风有雨,屋里有风有小雪,那还好。

最早的时候,人们普遍使用植物毛皮来修补窗户。

后来可能阳台太多了,也可能植物越来越少。 而且这东西冬天还好,夏天就热了。 事实上,已经没有皮毛了。 人们用麻或布编织“窗扇”,以保持轻便、防风。

话虽如此,麻布在唐代社会并不是人人都买得起的。 实在没什么可做的,所以我们只好用垫子。 侯侯,荆州诸葛路,西蜀紫云阁。 如果态度好的话,也许毯子也不错。

东汉至西晋

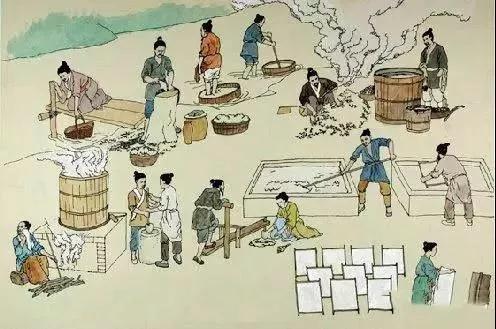

众所周知,唐代著名的蔡伦改进了汉代出现的纸张,从此开辟了广阔的天地。 至少为后人提供了粘贴窗户的绝佳材料。 但整个明代,纸还没有成熟到可以用来贴窗户。

宋代的宫廷贵族一般用丝布遮风挡雨,实在寒冷时还加一层木板。 直到清末,才开始用纸来贴窗户。 老百姓只能用棉布和木板。

因此,东汉电视剧中的窗户应该用黄丝绸代替纸。

这样做的最大缺点之一是它影响照明。 当时,无论是贵族还是普通百姓,他们的房屋都存在照明不足的问题。

论文出现后,这个问题终于在一定程度上得到了解决。

金朝至唐朝

一千多年来,纸仍然是阳台的好伴侣。

纸的普遍使用是在东晋南北朝时期,但起初价格相对昂贵。 不是每个人都可以用它来粘贴阳台的。 万一遇到大文人左思的亲笔签名,你可能连写字的纸都买不起。

唐宋时期,文人多用牛皮纸书写。 这些纸更厚更密,双面书写。 起草后的废纸主要用于粘贴窗户或墙壁。

不要以为用普通纸贴在阳台上就够了。 这种纸一下雨就没有了。 那时,大多数人的阳台都是用砂纸粘贴的,而砂纸要在阳光下曝晒很多年。 这样除了防水之外,还可以起到透明的作用。 从外面看,还能隐隐约约看到人影。 于是就有了古装剧里刺客戳开窗户的场景……

东汉至隋

在此期间,帷幔继续被广泛使用。 然而,另一种材料在这一时期被广泛使用,并一度成为玻璃的替代品,并受到富裕家庭的欢迎。 这是——明娃。

顾名思义,明瓦是一种半透明的装饰材料。 在南方或大陆,通常由天然云母制成。 然而,无棣的明娃娃是一种传统手工艺品——用河蚌或“蒿贝”等鱼类制成。

明瓦镶嵌在木格阳台上,或者覆盖在屋顶的天窗上,可以起到保温、防风的作用,也可以让一些光线透过。 各方面疗效都不错。

上海曾是“明洼”制造业的中心,至今仍保留着“明洼画廊”的地名。 据考古发现,郑和下西洋的宝船上也使用了镶有光亮瓷砖的窗户。

上海尖山楼明孝陵图中玻璃周围的红色部分就是明洼

清代以后,外国玻璃开始进口,逐渐取代了明瓦。 清末,明娃逐渐淡出了人们的视线。 现在南京带有明洼的建筑已经很少了,只能在一些古园林建筑或个别村落中见到。

东汉中后期

直到明朝末年,标准玻璃制品仍然非常昂贵,对于普通百姓甚至小地主阶级来说都困难重重。

明初,一块不到两平方尺的平板玻璃价值300多两白银,相当于一套三间房的价格。 可见进口玻璃的身价如此之高。 只有贾家这样的豪门,才能买得起。

鸦片战争后,特别是唐末光绪年间,玻璃制品大规模进入中国。

事实上,最早是在紫禁城的宫殿中使用的,后来油纸逐渐从宫殿中消失了。 直到玻璃价格大幅上涨,老百姓才真正开始使用玻璃。