- A+

乡愁是二十世纪中国留学知识分子的文化情结。 文学作品是治愈创伤的良药。 学者喻红在《艺术与回家》中说:现代人是一群离家出走的流浪者。 正因为如此,现代诗歌和思想就有了一个命运或者说责任:引领人们回家。 法籍华裔艺术家、哲学家熊秉明选择了雕塑的形式,为他的作品注入了浓浓的怀旧之情。 《关于罗丹:熊秉明日记摘录》记录了他青年时期学习雕塑艺术时的所见所想。

熊秉明的雕塑生涯是从向西方学习开始的,最终达到了中西雕塑融会贯通的地步。 到法国旅行后,他首先学习哲学。 一年后,他转行雕塑艺术,进入位于茹里昂的法国绘画学院学习。 在那里,他受到雕塑家罗丹和布尔代尔作品的影响。 在浪漫主义雕塑中,熊秉明逐渐实现了年轻人身心的双重解放,在艺术中找到了美好而纯粹的生命情感。 同时,启蒙导师季猛勤奋严谨的工作态度,以及他对弟子的督导,让熊秉明逐渐认识到雕塑并不是对人体的机械解剖,也不是自我修养的休闲工具。娱乐,而是一种它肩负着反映人类精神存在的崇高使命。

在众多雕塑大师中,熊秉明对罗丹尤为喜爱,认为罗丹是现代雕塑史上的第一人,是浪漫主义雕塑艺术的巅峰之作。 熊秉明的日记大部分是对大师作品的欣赏和分析。 在他看来,罗丹的作品是一部个人史诗,并不以和谐为美,而是歌颂缺陷和痛苦:塌鼻子的人、臃肿的母亲、憔悴的老妇人、老雨果等等。众生获得存在的意义。 正因为我们生来不完美,人类才有追求自由和永恒的权利。 《地狱之门》生动地勾勒出人物欢天喜地的飞跃; 《青铜时代》描绘了青年身心觉醒的时刻,塑造了青年生命的风范和心态,诗人里尔克称之为行动的诞生和诞生。 自我意识的觉醒。

浪漫主义的核心是人生的悲剧感和英雄主义。 正如庄子所说,我的生命有极限,但我知道它没有极限。 如果我遵循极限,我就会毁掉自己。 当无法逃脱死亡的命运时,克服死亡的痛苦,歌颂生命的欢乐,就是艺术家的使命。 《加莱义民》讲述了英法百年战争期间,来自法国加莱市的六位英雄为人民而死的悲惨故事。 在罗丹的笔下,这六位公民并不是面无表情、期待死亡,而是惊讶、怜悯、悲伤和困惑。 从战士们复杂的表情和神态中,我们体会到生命的意义。 如果你为了正义而牺牲自己的生命,它就会变得越来越珍贵。

在罗丹的所有作品中,熊秉明尤其喜爱《行走的人》,认为这件雕塑融合了浪漫主义的全部艺术理念。 这是一个没有头和手臂的身体,只有腿可以行走。 他走路的姿势是人类的反映。 我们不知道它要去哪里,也猜不到它的表情和想法,但当它面临未知的危险时,它却丝毫不屈服、不妥协。 祖国正处于战乱之中,我独自一人在异乡,对自己和国家的未来充满迷茫。 《行走的人》抚慰了熊秉明的思乡之情,让他体会到了令他引以为傲的中华民族精神:阔步前行,不惧未来,天意正动,君子自强不息。

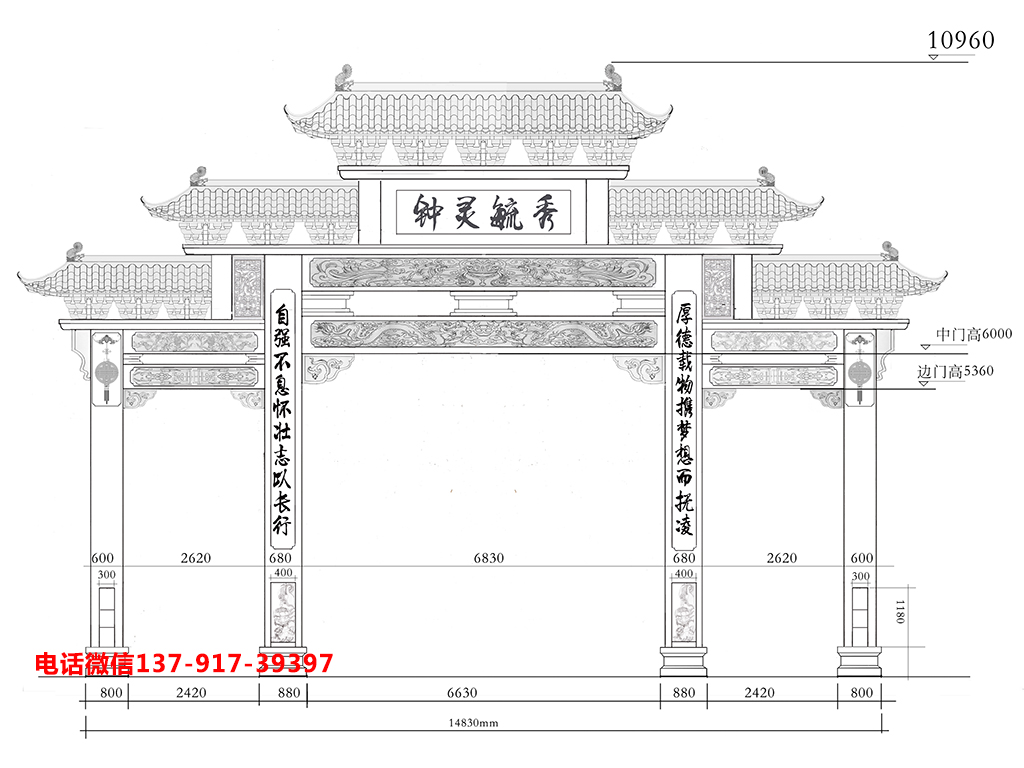

通过罗丹,熊秉明认识到了雕塑艺术的本质。 但他并没有完全继承前者,而是将其融入中国人的身份之中,扎根于家乡石牌坊,立足于现实。 罗丹的雕塑充满了这样的现实关怀,展现了生命面向世界的具体而生动的情感。 这就是承受真实苦难的生命的伟大和崇高,而不是抽象的、形而上的喜怒哀乐。 正如熊秉明在1951年的日记中所说:罗丹的雕塑虽然具有强烈而一致的存在感,但它们表达的不是静止的意志或抽象的意志,而是描述存在意志的实践体验……罗丹之后,雕塑家不再愿意承受太多、太沉重、太激动人心的激情。 如果他们悲伤,那是形而上的悲伤; 如果他们快乐,那就是纯粹存在的快乐。

身在西方,心却在东方。 在熊秉明的艺术道路上,怀旧是难以逾越的羁绊。 这种忧郁从求学开始就一直萦绕在他的脑海里。 熊秉明在1948年的日记《法国乡村》中,读到罗丹赞美法国乡村的文字,心中产生一种分离感:我不禁想起了我的家乡。 一年后,他告别了即将完成学业回国的三位挚友——寿官、道潜、文清。 但由于学业尚未结束,他错过了回国的机会,所以决定留下来。 他在日记中流露了自己的孤独。

尽管熊秉明的雕塑技艺有了很大的提高,但面对西方同行的称赞,他却显得愕然和失望。 因为他发现自己的作品充满了欧洲和拉丁风味,甚至比当地艺术家的雕塑更有味道,但他也在这种相似中失去了中国风格。 在这里学习的目的不是欧化或西化。 如果你继续在这里做下去,你能找到自己的路吗? 我每天都盯着西方女性的裸体,一遍又一遍地看。 我可以制作中国雕塑吗? 由此,熊秉明与恩师季猛分道扬镳,怀旧之情成为他创作的动力源泉。 每天晚上我都会想起家乡的景色。 他想起了昆明凤竹街茶点里的马锅头铜色脸,想起了母亲的笑容,想起了家乡的千姿百态:那是属于我的模特世界,我又会是怎样的惶恐和欣喜呢?拿来欢迎吗? 他们!

《孟子·离楼下》云:大人不可丧赤子之心。 熊秉明怀着一颗感恩家国、谦虚诚实的赤子之心从事艺术创作。 几年后,他两次受到巴黎克莱尔画廊的邀请。 当时,画廊因其抽象艺术而非常受欢迎。 然而,不同的道路不会导致相互的阴谋。 熊秉明早已将他的乡愁寄托在学术上。 他自愿退出画廊,转而教中文。 后来,他潜心研究书法理论,举办书法班,提出了中华文化的核心是书法的著名命题。

熊秉明写于20世纪80年代的诗《教语文》,是一位游子老人的感叹和追问:请告诉我/我是否一天天变得更中国化/我是否一天天变得不那么中国化了? 其实,早在1951年的日记中,我们就已经找到了答案:但看到汉代的石牛石马、北魏的佛像、南朝的墓狮后,我觉得我的灵魂以另一种方式受到刺激。 我的根还在吗? 在中国,那是我的家乡。

(作者何嘉年为复旦大学中文系2019级硕士生)