- A+

山林是艺术家的良师,其气息滋养了艺术家的心灵。这种对山川的感悟,对艺术家来说,既独特又极为重要。林海钟在这方面表现得尤为出色,他在山水之间所获得的灵感,不仅对他的个人创作有着深远的影响,同时,在当今的中国绘画领域,这些感悟也成为了值得深入研究的课题。其中,蕴藏着许多精妙之处,等待我们去一一发掘。

对山水的领悟

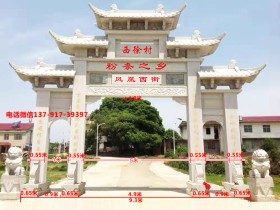

山林间穿行,林海钟对山水有了自己的见解和偏好,这构成了他的认知。以石涛的画语录为视角,处于“蒙养”阶段的“受”与“识”至关重要。他明白自己的心灵能够容纳万物,能在心中游历名山大川。许多画家都有过亲近自然、感悟山水的经历,置身于名山大川之间,心灵会被自然的壮丽所触动,这便是艺术灵感的源头。这不仅仅是表面的观赏石牌坊,更是心灵深处的交流,因为山川的美丽能够滋养画家的创作精神。

画家与自然的交流具有重大的价值。众多画家倾向于选择特定地点进行实地绘画。例如,林风眠在晚年时,常常居住在香港,仍旧不断从自然中汲取灵感进行创作。林海钟在山水之间的游历和体悟,不仅为他提供了创作的动力和素材,也助力了他独特艺术风格的塑造。

从解字入手

中国人习惯于通过“解字”来深入探究事物的本质。在理解林海钟的艺术创作时,这种方法同样颇具趣味。通过分析文字的含义,我们可以从一个独特的角度来解读他的绘画思想。在如今艺术市场上,作品风格和理念繁多,林海钟的作品却独具一格。比如,在中国绘画史上,倪瓒的简约风格可以通过“淡”字来解读,那么,从偏旁部首的角度去解读林海钟的创作理念,或许能发现新的解读方式。

这种解字的方法,对于把握绘画的整体意境同样具有价值。以“墨”为例,我们能够联想到它的浓淡、干湿变化,进而将这些特点与绘画中墨水的运用联系起来。林海钟在运用笔墨时,无疑也融入了对这些元素的深思熟虑,这其中或许与传统解字的深层含义有着紧密的关联。

笔墨为宗的传承

林海钟一直推崇以笔墨为本,将书法融入画作,继承古风,并将其化为己用。在中国画的传承中,摹古具有深远的意义,这种风格从古至今都备受推崇。林海钟的摹古作品尤为出色,以《拟董其昌册页》为例,在形式与笔墨上均力求与原作相契合。张大千同样擅长摹古,他在模仿的过程中,融入了自己的理解。除了在笔触上的模仿,林海钟还习惯在临摹作品旁附上批注,这不仅展现了他对原作的深入研析,也融入了他个人的思考与成果。

摹古并非只是简单的模仿,它更是一种再创造的过程。明代众多画家在模仿古代作品的同时,也勇于创新,林海钟便是其中一位。他在临摹董其昌的作品时,不仅学习了绘画技巧,更深入地体会到了古人创作的内在精神,并将其融入自己的创作之中,从而在传承的基础上实现了创新与突破。

全面的艺术修养

林海钟在艺术修养上表现突出。他的作品《笔授图》深刻揭示了其对传承的深刻理解。此外,他的作品延续南宋禅画风格,人物与山水融合得恰到好处。例如涌泉寺山门,梁楷的禅画《六祖伐竹图》便给人以超凡脱俗的印象。林海钟擅长山水、林木和人物的创作。值得一提的是,他对佛道思想充满兴趣,体现了元明文人三教合流的思想传统,追求“以画入道”的境界。

他的艺术素养源自多方面。地域文化或许对他有所影响,他身处江南文化底蕴丰厚的地区,受到了苏杭等地文化的滋养。南宋曾在杭州定都,那里的山水文明对绘画艺术产生了深远的影响。在他身上,各种文化元素汇聚融合,这才铸就了他全面的艺术修养。

写生创作

林海钟的《高树清远图》和《舞鹤图卷》等写生作品,均取材于各地独特的风光与事物。他善于因景生情,将情感倾注于笔端。这不正如同清代石涛的许多写生之作,多是在游历名山大川时触景生情而创作出来的吗?林海钟对周围事物的观察,独具匠心,他能将眼中的景色,化作充满情感与灵魂的画作。

画家在旅行中写生创作至关重要。林海钟或许在旅途中体会了各地的风土人情,并将这些独特的元素融入其作品中。以他在太湖的旅行为例,《太湖》这幅杰作便诞生于旅途之中。他的笔触自由流畅,不受时间的束缚,从太湖的壮阔中汲取力量与灵感,使观者深受感染。

艺术的隐喻与境界

林海钟眼中涌泉寺山门,“苏杭”既是艺术的象征,也是他人生的起点与归宿。它就像沈从文的湘西,那里留下了他生活的足迹,也激发了他创作的灵感。所谓的“自在苏杭”,蕴含了他艺术的多重面貌,寄托了朋友们对他自由创作无拘无束的期盼。他的山水画作,以笔墨为本,线条虽细,却蕴含着洞察秋毫的深意。他以独特的方式,将传统笔墨与现代艺术相融合,为中国画的现代发展贡献了一个独特的范例。

欣赏林海钟的作品时,你是否留意到了他作品中那淡淡禅意的呈现方式?期待大家踊跃点赞,积极分享,并在评论区展开热烈讨论。